2024年2月19日 投稿

鏡子の部屋 (お知らせ)

令和6年2月19日

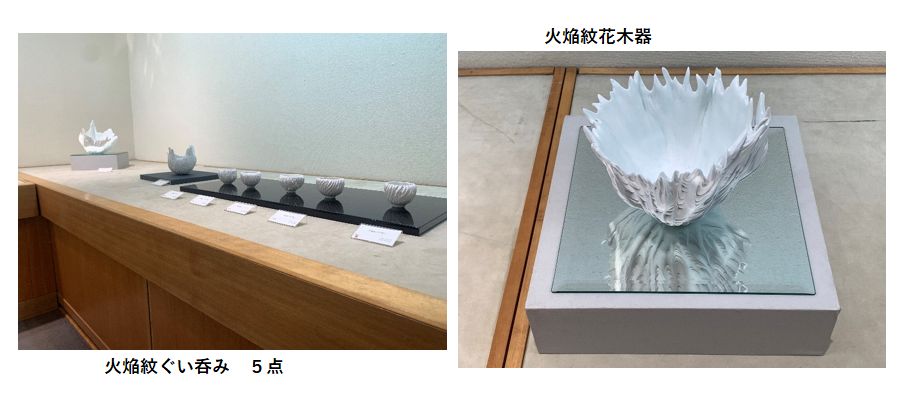

横浜髙島屋で個展を開催 「徳丸鏡子展 ー白き炎、献じ奉るー」

開催日:1月31日(水)~2月5日(月)

会場:横浜高島屋7F美術画廊

以下鏡子さんのメッセージです。

「なんとこの私が初めて器「だけ」の展示を行います。

コンセプトは以下になります。

「徳丸鏡子展ー白き炎、献じ奉るー」

造形作品を作り続ける中で見つけたテクスチャーで、

白い炎が燃え上がるようなかたちを作りました。

作りながら自身の奥深くに静かに しかし強く燃え上がっている

眩い白い炎が存在していることを感じとりました。

その炎は生きようと、生き続けることを常に選ぼうとする私達の

魂の根源の姿であり、それが私と白磁を使って触れ得るものの形を

とりたがっているのだ、と感知しました。

そうして導かれるように作った形の中から、皆様の魂の輝きの姿に

呼応するものに出会っていただけたらと願います。

会期中は基本会場におります。

ご高覧いただければ幸いです。」

皆様是非、お立ち寄りくださいまし。

【安達副委員長 報告】

元気な徳丸鏡子さんが見れて良かったです。

彼女は芸術家をやっている時が一番輝いてますね、作品を紹介している時の姿に感激です!!

作品名が火焔・・・いろいろ伝わってくるものがあり感無量、彼女の生きざま・・

1年前の大型の作品で燃え尽きたぐらいの体力を消耗した彼女が

また、むくむくとよみがえり始めた感があり、おじさんとしてはうれしいです。

石川さゆりの『天城越え』の歌詞に出てくる女の情念を思い出しました。

大変陳腐な表現ですみません。

【折笠技術担当 報告】

地元浅利地区に国際的に有名な女性陶芸家がいらっしゃいます。

徳丸鏡子さん。

今般、横浜の大舞台で個展を開催致しました。

小生、他称マネージャーとして激励の励ましと浅利ホームページ委員会

技術担当として取材のために、魅惑のブルーライト横浜に行って参りました。

今回の作品群を拝見するとどちらかというと、白い炎が静かに

燃え上っているような感じがしました。

今まで彼女の大きな作品群を拝見してきました。

彼女は芸術や装飾の起源を「祭器」「神具」と見ており、作品が見る人の心や自然界に

存在する聖なるものに働きかけてきました。

今回の「白き炎、献じ奉る」は、彼女のこれまでの作品と異なり、具体的に「器」に焦点を

当てた初の試みです。

この展示では、従来の装飾的な造形作品から一歩進んだ、より内省的で精神性を

追求する新たなアプローチを示しているように感じました。

よって、作品に生けられた花や草がより大きな命を活かされているようで、

生き生きと素晴らしいオーラを発していました。

彼女に話を聞いてみると、今回の作品制作で自分の芸術観がより広がった言ってました。

彼女自身、表情が明るくなり、新たなオーラを感じることができました。

姪っ子さんと

令和5年4月13日

超大型陶芸作品 堂々完成 『芽吹く人』(仮称)

【3月31日御自身のメール文】

徳丸鏡子、無事に信楽で3体の人体サイズ作品を焼きあげて、

四日市での展示を終えて帰ってまいりました。

窯詰・窯出し・加工の作業の様子、展示の様子のアルバムは

Google共有アルバムにUPしておきます。

窯詰など作業の様子 Google公開アルバム・以下のURLを

クリックすれば誰でも見られます。

https://photos.app.goo.gl/oKVEPbrPebGhKs6H9

窯出しの動画。共有できるかな?

https://photos.app.goo.gl/MYhr3mMZ3PY9r4xj8

窯詰や窯出しは大きいものを扱うのに慣れた陶芸の森の

スタッフさんがいてくださって安心でしたが、それでも大変でした!

結果的に無事に大きな傷もなく焼けたのですが、

安全に立たせるために鉄の台座を1体ずつ固定するために

それなりに苦労いたしました。

お送りした画像で作品が寝ている状態のものがありますが、

それは鉄の棒が夭折された台座を足の裏の方から足の中に

棒が入るようにして突っ込んで固定させ、最終的には脚の中に

強力接着剤を充填して棒・脚の裏・鉄の台座を固定させるための

作業をしようとしているところです。

作品は三重県四日市市の江戸時代から建つ名主さんの

穀物蔵に展示、またやはり140年以上建っている書院の間にも

徳丸の過去作品を展示していただきました。

江戸時代から続く名主さんの家の穀物蔵での展示風景。

植物が育つ生命力が人体の形をとって「芽吹く精」となりました。

https://photos.app.goo.gl/QsJ8M4NK8ff2sBMf6

目黒陶芸館書院 140年前に建てられた書院の間で1999年、

2009年、2013年の作品を展示していただきました。

当時の名主さんの裕福さが偲ばれる立派な庭と贅を尽くした

材の書院です。

https://photos.app.goo.gl/NqTF8QnEGvUHdLmK7

展示は始まってしまえば三重の展示なのに東京、静岡、山梨、

群馬、愛知、京都、滋賀からも友人や作家さん、学芸員さんたちが

駆けつけてくれ、地元三重の常連さんにももちろん見ていただけました。

(とはいえ芳名帳で確認したら10日で70人程度、

でも一時間に一本しか電車が来ない田圃の中の

ギャラリーなので動員はあった方です)

作品自体、即に売れるというタイプのものでもないので次に蔵を

使う展示まで2年くらいはそのままの状態で飾ってくれるということです。

ですから何かの御用で三重の四日市付近に行かれた際には

目黒陶芸館さんにお電話等で連絡して「蔵の中の徳丸の展示を

見させてもらえますか」と訊いてみてください。

https://www.megurogallery.com/contact/

以上、ご報告とさせていただきます。

徳丸鏡子

令和4年7月27日

国際交流基金制作の動画

この度、国際交流基金制作の日本の焼き物技法「焼き締め」についての動画で徳丸の作品と

制作風景が紹介されましたのでご報告いたします。

国際交流基金主催の同テーマの展覧会(世界中を巡回中)に関連して制作されたものです。

写真をクリック下さい

鏡子さん&アトリエ紹介

浅利にあるアトリエ兼住居です

創作中の作品です

作品のパーツを石膏の押し型で作ります

さらに手で成形していきます

できた立体パーツは保湿箱で保管して作り貯めます

冬以外はここがアトリエになります

ガス窯にて1230℃で作品を焼きます

学生時代に創作したものです

初期の釉薬を使っていた頃の作品の一部です

インタビュー

2022年3月6日、鏡子さんのアトリエにて実施。

聞き手は、近所に住む折笠公徳です。

浅利のPRポイントは、何でしょうか?

中央線の終電が停まり、都心へ電車1時間半で行ける大月駅から徒歩圏内。

川あり山あり林ありの恵まれつつも厳しすぎない自然の中で自分のペースで生きていきたい人や二拠点生活に最適な場所。

作品を紹介していただけますか?

現在は磁器土で釉薬を使わない「焼き締め」の技法で装飾的な造形作品を中心に作っています。

私は芸術や装飾の起源を「祭器」「神具」に見ていて、私の作品も、見る人の心の中や自然界にあまねく在る聖なる存在に働きかけ招くようでありたいと思っています。

それでは自己紹介をお願い致します。

・どこで生まれたか

東京都豊島区、漫画の聖地「トキワ荘マンガミュージアム」のある町

・両親のこと

東京生まれ東京育ちの水道工務店経営の父と東京生まれ浅利育ちの料理自慢の母のもとに生まれ育ちました。

土にまみれて手と体を使うような仕事が好きな資質は父から、美術や芸術を好む資質は母から受け継いだと思います。

・陶芸を学び始めた美大時代

大学学部2年までは油画科の学生として静物や裸婦の油絵をカリキュラムで描かされていました。

大学3年より選択クラスの陶芸専攻に進み、そこでは「油画科内の陶芸」という在り方から、器でなく造形表現として陶芸とどう取り組むかを学びました。

大学院でも引き続き表現素材としての陶芸ということにより向き合っていきました。

大学院は陶芸クラスは特に留学生が多く、韓国、台湾、インド、オーストリア、イスラエルと様々な国から学びに来ていて、彼らと共に学ぶことも大きな刺激となりました。

・御自分の性格は?

子供の頃は大人びた子供でしたが、年をとったら子供っぽい大人になってしまいました。

たぶん赤ちゃんのようなお婆さんになることでしょう。

御趣味は?

料理、沖縄三線、着物を着る、着物のリメイク、畑、、、生活全般を楽しむ

こと。

普段はどんな生活をしていますか?

朝起きたら短い時間でも瞑想をして、お気に入りの体操を数種します。

忙しい時は一日中制作をしているし、そうでもないときはその時興味があるやりたいことをします。

朝食は食べない派・晩酌はする派。

朝方まで制作や作業をして生活時間を乱すことも多く、朝方に戻すのによく苦労しています。

何故、今、浅利に住んでいらっしゃるのでしょうか?

卒業後に制作の拠点にしていた共同アトリエが空中分解したことをきっかけに、叔父叔母達の理解と厚意で母の実家である浅利の家を仕事場として使わせてもらえることとなりました。

最初は東京や海外と二拠点生活から始まり、この7年ほどは浅利でほぼ100%生活してます。

浅利についてどう思われますか?

山あり川ありで厳しすぎない丁度良い自然に恵まれている、しかも都心から特急で1時間、とても恵まれている場所だと思っています。

浅利で何をやりたいですか?

個人的には里山や竹林の管理・保全について先輩たちの知識と経験を学ぶ機会がたくさん増えて地域に住んでいる人たち全体でこの良き場所を維持管理できるようになれば良いと思っています。

それでは最後に、御自分の夢をお聞かせください。

電気・水・その他エネルギーを自立してまかなえる環境循環型の小屋を自然素材を中心に自分で建てて住み、米と大豆と少しの野菜を作ることに関わり、志の方向が似た人々の良きコミュニティに属し落着いて静かに作品を作ること。

これが浅利で実現できたら最高だと思うのですが。

素晴らしい夢ですね。

いっしょに頑張っていきましょう。